【ライティングアシスタントチーム倉山工房・編集協力担当が語る制作書籍紹介】

「近代史って、よくわからない」と思いませんか?

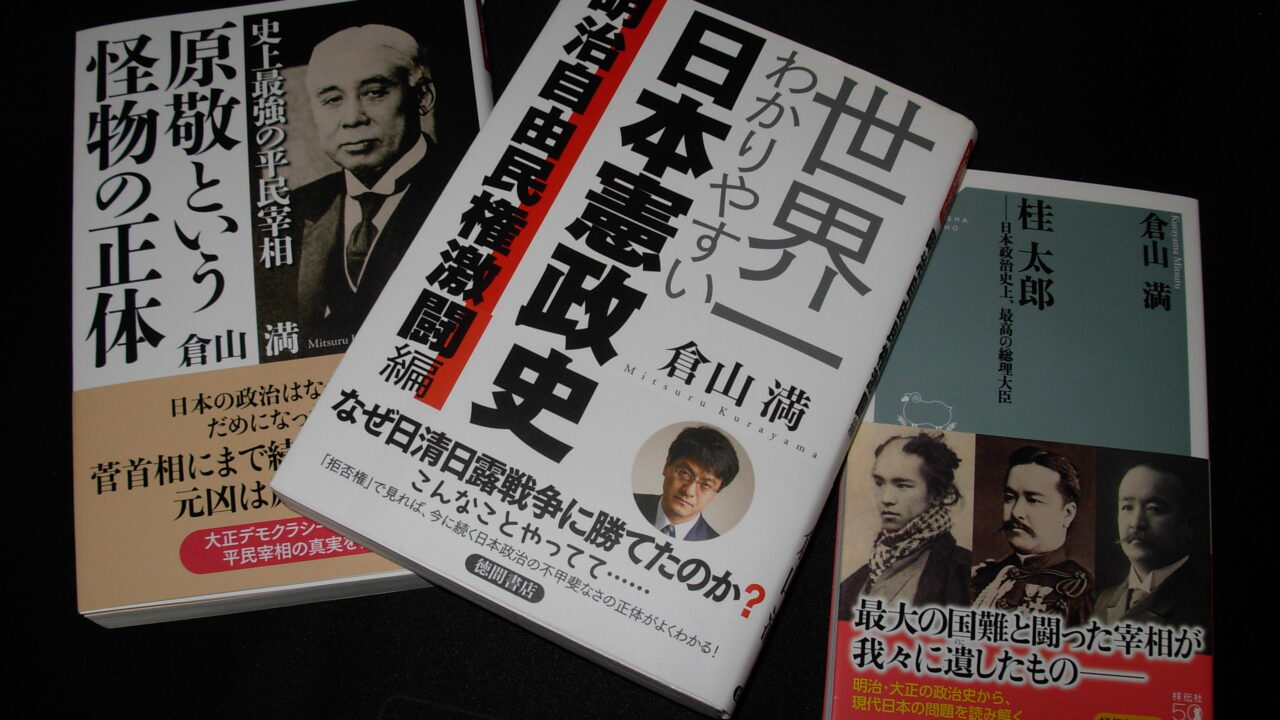

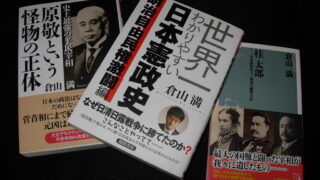

倉山満先生の『世界一わかりやすい日本憲政史 明治自由民権激闘編』(徳間書店、2019年)はタイトル通り、わかりやすい日本近代史です。

明治を知るにはこの一冊!

自由民権運動は日本の恥!?

「自由民権運動」って、学校で習う日本史では、自由や民主主義のご先祖さまみたいな扱いですよね。

ちゃんとした人もいたんですが、テロリストまがいの乱暴者も大勢いました。

「火付け、強盗、自由党」のように犯罪者と一緒くたにされてしまう人たち。

自由が弾圧された~のように言われますが、弾圧されても仕方ないようなことをしていました。

政府に対し、できない要求をし、それが通らないと暴れる。

自由民権運動のめちゃくちゃぶりを著者自らが語った動画がこちら。

なぜ日本の政治はだらしないのか

明治は非民主的で戦後民主化されたのように言われることが多いですが、今の自民党の流れは明治の自由党・改進党にさかのぼることができます。

その体質は当時から基本的に変わっていないので、今の政治を知るには、その歴史をひもとかねばならない。

これについて著者が語る動画はこちら↓

日本憲政史は拒否権で見よ

「明治時代は藩閥政治であった(民主的でなかった)」と言われますが、政府が強権を持って好き勝手やっていたかというとそうでもない。

従来の歴史はリーダーシップに注目して語られていたけれども、日本の歴史は拒否権で見たほうがよくわかるのです。

拒否権について著者が語る動画はこちら!

「拒否権」という言葉は、学校では国連の五大国がどうのこうの……という文脈でしか出てきませんよね。

拒否権は為政者が持つ場合もありますが、ときの政権の邪魔をする勢力(野党など)が持つこともあります。

強ければ内閣をつぶすこともできる能力です。

実際に権力を握っているのは、必ずしも首相や内閣ではないのです。

日本近現代史は拒否権を持っている者が動かしている!

拒否権で見ると歴史の見方が変わります。

書籍制作裏話

倉山工房の世界で、本の制作過程について書きました。ライターの仕事とは、端的にまとめると、取材音声に基づいて話をまとめること。

しかし、この本は、その前が大変でした。

升味準之輔リスペクト

- 升味準之輔『日本政党史論』の該当巻を読み込んで年表化する。

- 『日本政党史論』中の参考文献に当たり、年表に加筆する。

取材時に必要な資料となる年表づくりに、普段、編集執筆にかかる時間と同じか、それ以上かかりました。

『日本政党史論』は全7巻の大著です。「該当箇所」だけでも1~5巻は必要でした。

該当各巻に本の制作に不必要な箇所もあります。ただ、要不要の見当をつけにくく、結局ぜんぶ読むしかありませんでした。

しかも引用文は古い文章なので、大変に読みにくい。いちおう明治以降の史資料ですが、漢文のような文章もあります。読んで読めないことはないものの、漢検準一級レベルの漢字が並んでいて、慣れが必要です。

苦労した甲斐あって(?)、明治の政治史の流れがよくわかる良書ができあがりました。

日本史も世界史も得てしてキーワードの暗記だけで終わり、その意味づけがよくわからないことが多いですが、どうして事件や戦争が起こったのか、その背景や前後関係、そのときの日本国内外の政治状況をからめて解説しているので、「そうだったのか」と思えるはずです。

日本史の副読本におすすめ!

当初の企画から微妙に変化して充実

企画の段階では山県有朋・原敬・床次竹二郎・木戸幸一の四人に焦点を当てるはずでした。

しかし、取材を進めていくうちに、山県有朋はなかなか出てこないわ、明治すら終わらないわ……で、これは一冊に四人も入れられないということになりました。

明治にしぼり、とにかく日露戦争だけは終わらせました。その分、かえって充実した明治史となりました。

外部校正者が欲しがった本

版が組み上がった後、誤字脱字を訂正する校正作業があります。

著者および担当アシスタントも文字校正しますが、徳間書店さんも独自に校正を第三者に依頼していました。

徳間書店学芸編集部の力石幸一氏によると、

「校正者が本を欲しいって言ってきたんですよ。こんなこと、あんまりないんですけどね」

本を読み慣れた人から評価してもらえたことは、とてもうれしく思いました。

ちなみに『あしたのジョー』に力石徹(りきいしとおる)というキャラクターがいますが、徳間書店の力石さんは「ちからいし」さんです。

憲政史三部作

『世界一わかりやすい日本憲政史 明治自由民権激闘編』は以下の二冊とともに明治・大正憲政史三部作をなしています。

明治・大正史をより深く追いたい方には、合わせてお読みいただけると幸いと存じます。

『桂太郎 日本政治史上、最高の総理大臣』

『史上最強の平民宰相 原敬という怪物の正体』

最後までお読みくださって、ありがとうございました。